「人手不足」だけじゃない。学び合いの場としてのインターンシップ(特定活動第9号)とは?

近年、北海道では人口減少や人手不足が深刻な課題となっています。

特に食品加工業や製造業、建設業などの地域産業では、

季節ごとの繁忙期に人材を確保することがますます難しくなっています。

こうした中で注目されているのが、外国の大学に通う学生が、

日本の企業で実習を行う「インターンシップ(特定活動第9号)」制度です。

これは、海外の若い学生が自分の専門分野に関連した職業体験を日本で行い、

実践的な知識や技術を学ぶことを目的としています。

今回はこの在留資格特定活動第9号『インターンシップ』について説明していきたいと思います。

▼関連記事

はじめてでも安心!特定技能外国人の雇用の流れと注意点

介護施設経営者必見!経営者のための在留資格『介護』申請

外国人のための『帰化申請』のポイント解説

日本で働く外国人のための、『永住権許可申請』のポイント解説

押さえておきたい、外国人が起業するためのチェックポイント

目次

- ○ 在留資格特定活動第9号『インターンシップ』とはどんな制度なのでしょうか?

- ・対象となる人はどんな人なのでしょうか?

- ・受け入れる会社(事業者)側の条件は何でしょうか?

- ・期間はどのくらいですか?

- ・どのような手続きが必要でしょうか?

- ○ インターンシップ(特定活動第9号)のインターン生(外国人)にとってのメリットは何ですか?

- ・日本の現場で学べる「実践的な経験」

- ・日本文化や職場のマナーを体験できる

- ・国際的なキャリア形成につながる

- ○ インターンシップ(特定活動第9号)の受け入れ事業者にとってのメリットは何ですか?

- ・海外の若い人材から新しい視点を得られる

- ・外国人材受け入れの「試験的な一歩」になる

- ・企業イメージ・地域貢献の向上

- ○ インターンシップ(特定活動第9号)の注意すべき点は何でしょうか?

- ・「教育目的」であることが最も重要

- ・大学との正式な協定が必要

- ・生活・安全面のサポート体制を整える

- ・入管手続きには専門的な確認が必要

- ○ 在留資格「特定活動(第9号)」の手続きについて確認していきましょう!

- ・大学との協定を結ぶ

- ・実習計画書の作成

- ・入国管理局への申請

- ・証明書交付

- ・来日後の受け入れ・フォロー

- ・入管申請での注意点

- ○ まとめ

- ○ 青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

在留資格特定活動第9号『インターンシップ』とはどんな制度なのでしょうか?

この制度は、外国の大学などに在学中の学生が、日本の会社などで一定期間、

職業体験(インターンシップ)を行うために使われる在留資格です。

つまり、「外国の大学の学生が、日本で学んでいる内容に関係のある実習をするために、

一時的に来日できる仕組み」です。

ですから、実際の雇用ではなく「学習の一部としての実習」であることが条件になります。

受け入れる企業は、大学と協定を結び、

インターンの内容が教育目的であることを示す必要があります。

具体的な内容について確認していきましょう!

対象となる人はどんな人なのでしょうか?

インターンシップとは、一般的に自らの先行及び、

将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うものになります。

これらを踏まえ、以下の方が対象となります。

①外国の大学に在籍している学生で、日本の学校の学生は対象となりません。

②インターンシップの内容が「学んでいる専攻内容」と関係している必要があります。

受け入れる会社(事業者)側の条件は何でしょうか?

受け入れる会社(事業者)側の条件は、

実習内容が実際の仕事の一部を手伝わせるものではなく、

「教育・研修目的」であることが必要です。

なお、給与を支払う場合は「実習の対価」として、

妥当な範囲でなければなりませんので注意しましょう!

※アルバイトのように雇用契約を結ぶことはできません。

期間はどのくらいですか?

インターンシップの実習期間については、

通常は数週間から数か月程度の短期滞在になります。

長くても1年以内が一般的になります。

どのような手続きが必要でしょうか?

手続きについては、外国の大学と受け入れ企業との間で、

インターンシップ協定書を結ぶ必要があります。

この協定に基づき、外国の大学が日本の企業への実習を、

「教育課程の一環」として正式に認めていることが重要です。

受け入れ企業は、その学生のために「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

インターンシップ(特定活動第9号)のインターン生(外国人)にとってのメリットは何ですか?

インターンシップ(特定活動第9号)は、インターン生(外国人)にとって、

学びを実践に結びつける貴重な経験になる大きなメリットが得られます。

では、実際どのようなメリットがあるのか、

具体的な内容について確認していきましょう!

日本の現場で学べる「実践的な経験」

大学で学んでいる専門分野(食品科学、経営、機械、建築など)

に関係する職場で、日本の技術や仕事の進め方を直接学ぶことができます。

例えば食品加工業であれば、

品質管理や衛生管理、

製造工程の工夫など、

教室では得られない“実務の感覚”を身につけることができます。

日本文化や職場のマナーを体験できる

日本企業の仕事の進め方やチームでの協力の仕方や時間の守り方など、

日本ならではの職場文化を学ぶ貴重な機会になります。

将来、日本企業に就職することを視野に入れている学生や、

日本とのビジネスに関わる仕事を目指す学生にとっては、

大きな強みとなり得ます。

国際的なキャリア形成につながる

「日本でインターンシップを経験した」という実績は、

履歴書(キャリア)上でも高い評価を受ける傾向があります。

また、日本語力を伸ばしながら、

実際の職場で外国語がどのように使われるかを体験できる点も大きな魅力です。

インターンシップ(特定活動第9号)の受け入れ事業者にとってのメリットは何ですか?

外国の大学生とのインターンシップは、企業にとっても「国際的な学びの場をつくるチャンス」であり、

将来の外国人雇用や海外展開の土台づくりにもつながります。

インターンシップ(特定活動第9号)を受け入れることによる事業者のメリットについて、

確認していきましょう!

海外の若い人材から新しい視点を得られる

外国人学生は、母国で学んだ技術や考え方を持っており、

自社の課題を別の角度から見るヒントを与えてくれることがあります。

特に食品加工業では、海外の食文化や安全基準を知ることで、

新商品の開発や輸出戦略に活かせる可能性があります。

外国人材受け入れの「試験的な一歩」になる

このインターンシップは、雇用契約ではなく教育目的の制度です。

そのため、いきなり外国人を採用する前に、

どのようなサポートが必要か、

社内の外国人対応体制がどの程度整っているか、

を試しながら学ぶことができます。

将来的な「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」などの、

採用につなげる準備段階としても有効です。

企業イメージ・地域貢献の向上

「海外の学生を教育目的で受け入れている企業」という姿勢は、

地域社会や取引先に対して良い印象を与えます。

また、地域の大学や自治体との連携にもつながり、

『国際的な人材育成に貢献している企業』としてブランド価値が高まります。

インターンシップ(特定活動第9号)の注意すべき点は何でしょうか?

インターンシップ(特定活動第9号)のメリットは、

外国人学生にとっては、学びを実践に結びつける貴重な経験であり、

企業にとっては、国際的な視野を広げ、将来の外国人雇用の準備となる機会になります。

ただし、注意点として、「教育目的を守る」「大学との連携を重視する」ことが

欠かせないといった大前提が存在します。

具体的な注意点について確認していきましょう!

「教育目的」であることが最も重要

この在留資格(特定活動第9号)は、

大学の教育課程の一部として行う実習であり、「労働」ではありません。

したがって、実習内容は大学の専攻に関係しており、

学びの延長線上にある必要があります。

単純労働や通常業務の代替にならないよう、

実習計画をきちんと定めておくことが大切です。

大学との正式な協定が必要

受け入れの前に外国の大学と、

「インターンシップ協定書」を締結することが求められます。

「インターンシップ協定書」には、

実習期間、

内容、

指導体制、

安全管理

といった点を明記し、大学側が「教育の一環」として認めることが前提になります。

生活・安全面のサポート体制を整える

外国人学生にとって、日本での生活は言語・文化の壁があります。

企業は、

生活指導(住まい・交通手段・医療など)、

緊急時の対応(事故・病気など)、

担当者による定期的なフォローアップ、

といったサポート体制を準備しておくことが望まれます。

安心して実習を行える環境があってこそ、教育効果が高まります。

入管手続きには専門的な確認が必要

在留資格「特定活動(第9号)」で来日するには、

「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

申請書類には、

インターンシップ協定書、

実習計画書、

大学の在籍証明書、

などが求められ、内容に不備があると許可されません。

行政書士などの専門家に相談して、正確な書類を整えることが重要です。

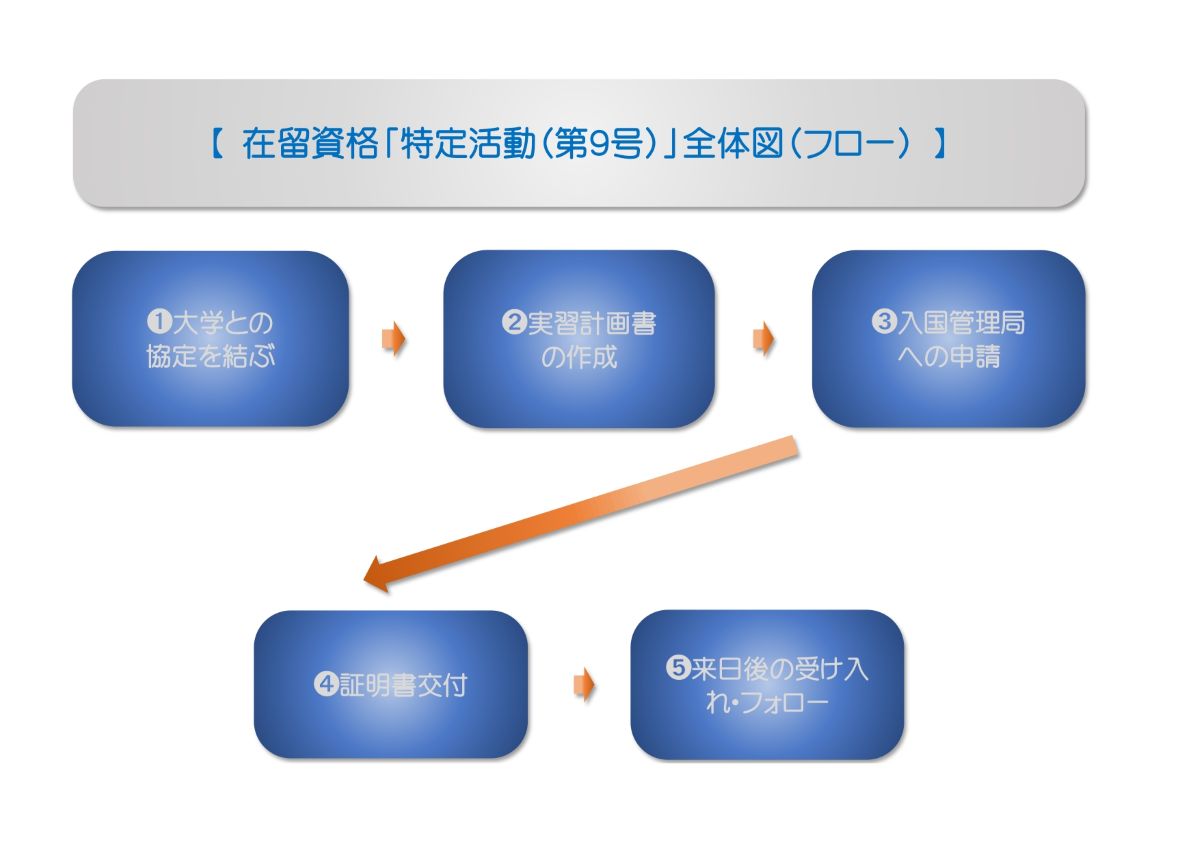

在留資格「特定活動(第9号)」の手続きについて確認していきましょう!

インターン生(外国の大学の学生)を受け入れる場合、

大学との協定 ⇒ 実習計画書作成 ⇒入管申請 ⇒ 来日準備

の順で進めます。

ポイントは、「教育目的の実習」であることを書類でしっかり示すことです。

書類の整え方ひとつで結果が大きく変わることがあるので注意が必要になります。

手続きの全体の流れについて確認していきましょう!

大学との協定を結ぶ

まず、外国の大学と正式に「インターンシップ協定書」を締結します。

ここで大学側が、「この実習は教育課程の一部である」と認めることが大前提です。

協定書には、

実習の目的・期間・内容

受け入れ先企業の名称・所在地

学生の指導方法・責任者

安全管理や保険に関する事項

などの内容を明記します。

大学側が「推薦書」や「在学証明書」を発行してくれる場合も多いです。

実習計画書の作成

受け入れ企業(あなたの会社)が実習の内容をまとめた「実習計画書」を作成します。

この計画書は、大学の専攻内容と実習がきちんと関連していることを説明するための重要な書類です。

主な記載内容としては、

実習期間(例:2026年7月1日~9月30日)、

実習場所・担当者名、

実習内容(教育目的に沿った内容)、

支援体制(生活・安全・指導)、

支給する金銭(報酬がある場合はその理由と金額)

となります。

入国管理局への申請

次に、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この申請は、原則として受け入れ企業が行うことになります。

北海道の場合は、『札幌出入国在留管理局(札幌市中央区)』が管轄です。

主な提出書類としては、

在留資格認定証明書交付申請書(特定活動用)、

インターンシップ協定書(大学との正式なもの)、

実習計画書、

大学の在学証明書・成績証明書(英語または日本語訳付き)、

パスポートの写し(学生本人)、

受け入れ企業の概要資料(会社登記簿謄本、パンフレット等)、

宿泊先・生活支援体制の説明書、

代理申請の場合は委任状

などが必要となります。

審査期間については通常1~3か月程度かかります

在留資格「特定活動」認定証明書交付申請について ~出典:入国管理局HPより~

証明書交付

入管から「在留資格認定証明書」が交付されたら、

それをスキャンして学生の母国へ送ります。

学生は現地の日本大使館・領事館で「特定活動」のビザ申請を行い、

発給を受けて来日します。

来日後の受け入れ・フォロー

学生が来日したら、企業側で、

住民登録・国民健康保険の手続き、

社内オリエンテーション(安全・業務説明)、

実習中の定期的なフォロー、

大学への報告

などのような対応を行います。

入管申請での注意点

入管申請でよくあるトラブルとしては、

・実習内容が単純労働に見える場合は不許可になりやすい。

⇒例えば「ライン作業のみ」「清掃」「仕分け」などは教育要素が弱く、却下されることがあります。

・大学との協定が形式的なものでは許可されにくい。

⇒入管は「大学の正式な教育課程の一部であること」を重視します。大学の署名・印がある正式文書が必要です。

・生活支援体制の説明が不足していると指摘されることがある。

⇒特に地方では「宿泊先」「通勤手段」「緊急連絡体制」などが明確でないと審査が遅れることがあります。

以上の点を注意して申請しましょう!

まとめ

日本の産業構造は今、少子高齢化と人材不足という大きな転換点を迎え、

地域を支える中小企業においても「人を育て、技を伝える」ことがこれまで以上に重要になっています。

その中で、「外国の大学が行うインターンシップ(特定活動第9号)」は、単なる短期受入れ制度にとどまらず、

日本の技術・文化・職場教育を世界へ発信する新しい国際交流のかたちとして注目されています。

この制度を通じて訪れる学生が日本の現場で学び、地域の企業の人々と触れ合うことは、

国境を越えた信頼の架け橋となり、企業にとっても、外国人材受け入れへの第一歩としての経験は、

将来のグローバル展開や多文化共生経営への貴重な礎となります。

一方で、課題も少なくあり、教育目的の実習であることを忘れず、

「労働」ではなく「学び」として実習を設計することや、

言葉や文化の違いに配慮した受け入れ体制の整備と、指導する側の意識改革が不可欠です。

今後、日本が国際社会の一員として、

多様な人材と共に歩んでいくために、「学び合うインターンシップ」の精神を広げ、

地域の現場から世界へつながる人材育成のモデルを築くことが求められていくこととなります。

青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

当事務所では、北海道で、

就労ビザ(在留資格)の申請や

サポートを支援しています。

外国からの呼び寄せや留学生の日本での就職など、

日本で働くための申請・変更・更新手続きに

悩まれている方はお気軽にご相談ください。

PROFILE

- 青山健司行政書士事務所 代表

-

事務所名:青山健司行政書士事務所

住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階

TEL:011-815-5282

許可番号:行政書士登録番号15010797号

最新ブログ

- 2025年12月28日ブログ形だけの経営は通用しない‼『経営・管理』ビザ要件厳格化が示す、これからの外国人経営者像

- 2025年12月19日ブログ民泊開業の第一関門:消防法令適合通知書で整える“安全の基盤”

- 2025年12月19日許認可申請小さな会社でもできる!競争入札参加資格審査(物品・役務)ガイド

- 2025年11月21日ブログトラックがなくても物流事業はできる!第一種貨物利用運送で始めるスマート経営