はじめてでも安心!特定技能外国人の雇用の流れと注意点

近年、慢性的な人手不足が続く中、

外国人材の雇用について耳にされる機会も増えてきたかと思います。

その中でも「特定技能」という在留資格制度は、製造業や外食業、介護など、

人材不足が特に深刻な分野で活用できる制度として注目されています。

今回は、「特定技能」について説明したいと思います。

▼関連記事

介護施設経営者必見!経営者のための在留資格『介護』申請

外国人のための『帰化申請』のポイント解説

日本で働く外国人のための、『永住権許可申請』のポイント解説

押さえておきたい、外国人が起業するためのチェックポイント

目次

- ○ 特定技能制度とはどのような制度でしょうか?

- ・単純労働分野でも働ける

- ・対象業種が限定されている

- ・雇用される外国人材の条件について

- ・在留資格の種類と在留期間

- ・企業側の義務

- ・中小企業にとってのメリット

- ○ 特定技能制度の外国人を雇用するまでの流れを見ていきましょう!

- ・企業側の事前準備についてどのようなことが必要になるのでしょうか?

- ・人材の選定と契約をしましょう!

- ・入国管理局への申請と在留資格の取得をしましょう!

- ・実際の雇用開始と支援が始まります!

- ○ 特定技能外国人を雇う時の注意点を確認しましょう!

- ・労働条件は「日本人と同等以上」に

- ・「生活支援」の義務がある

- ・在留資格の手続きは複雑

- ・契約や報告義務を怠らない

- ・長期的な雇用設計が必要

- ・文化・言語の違いに配慮

- ○ 特定技能外国人材のマッチング方法はどのように行えばよいのでしょうか?

- ・国内で探す方法

- ・海外から採用する方法

- ・マッチングの実務的な流れ

- ・マッチングにおける注意点

- ○ 特定技能の申請手続きはどのように行えばよいのでしょうか?

- ・申請の種類

- ・申請の流れ(国内から採用する場合)

- ・申請の流れ(海外から採用する場合)

- ・必要書類

- ・申請時の注意点

- ○ まとめ

- ○ 青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

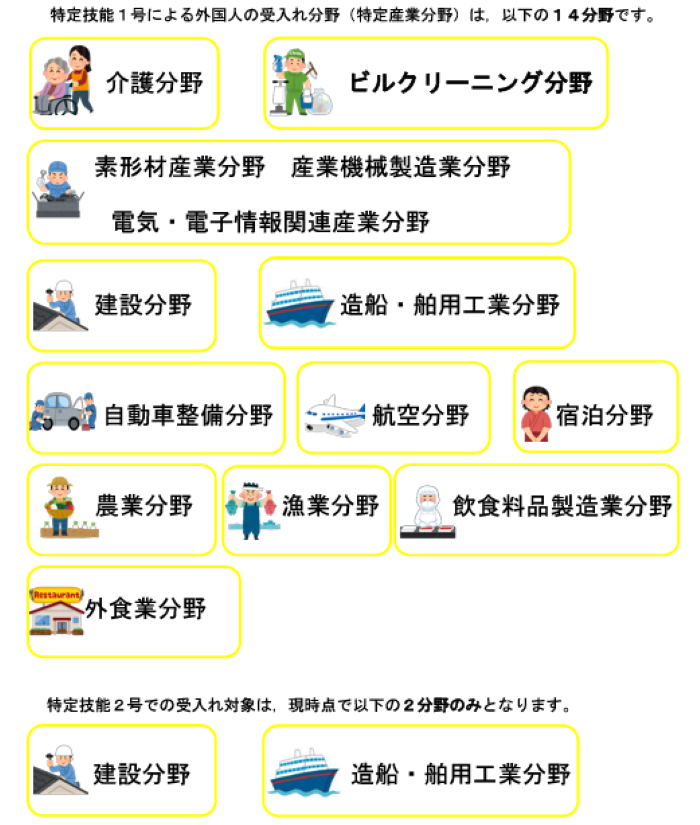

特定技能制度とはどのような制度でしょうか?

「特定技能」は、2019年4月に新しく設けられた外国人向けの在留資格です。

人手不足が深刻な業種において、

一定の知識や技能を持つ外国人材を受け入れるために作られました。

具体的な特徴を説明していきたいと思います。

単純労働分野でも働ける

従来の在留資格(例えば「技能」や「技術・人文知識・国際業務」など)

では認められなかった、現場作業や接客などの“いわゆる単純労働”が可能です。

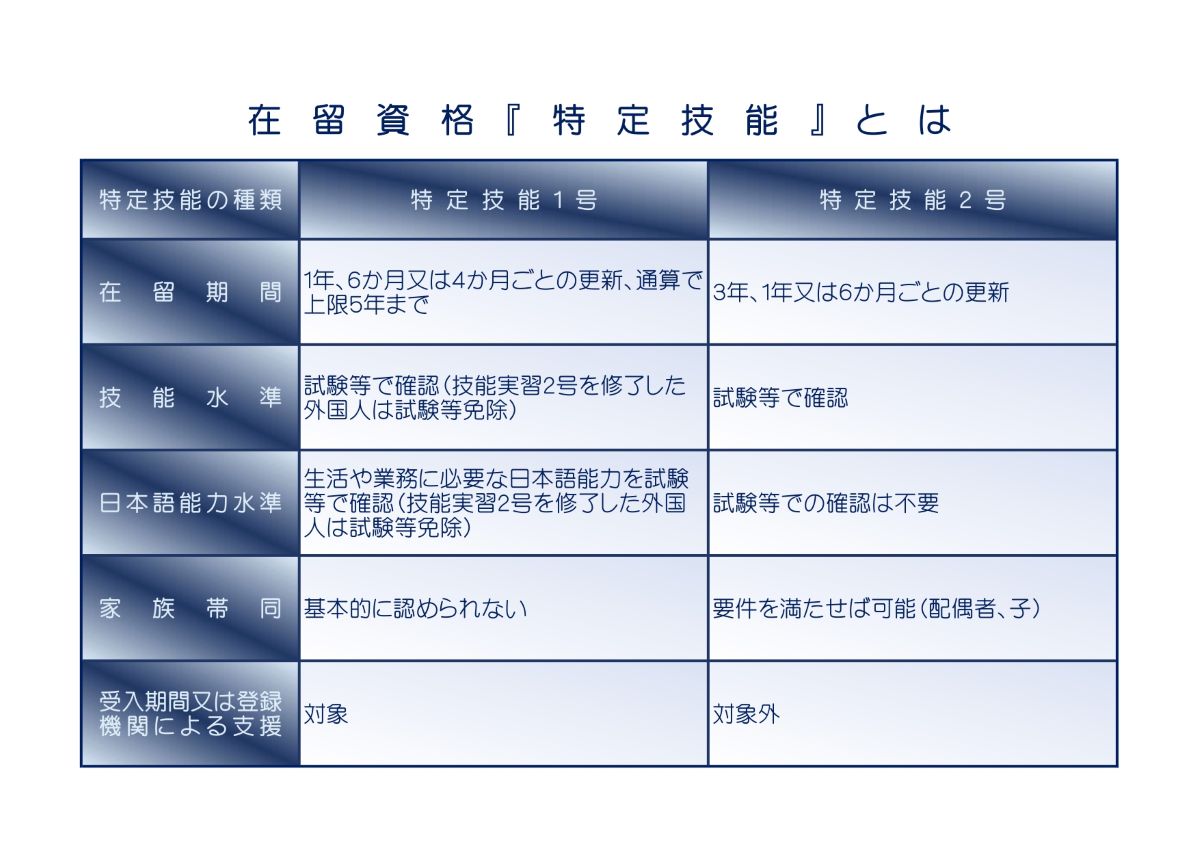

対象業種が限定されている

人手不足が特に深刻とされる業種に限って受け入れが認められています。

具体的には、

介護、

外食業、

宿泊業、

建設業、

製造業(素形材、産業機械、電気電子、食品加工など)、

農業・漁業

などが対象となります。

雇用される外国人材の条件について

外国人は職種ごとに設定されているの技能試験と、

日常会話程度ができることを目的として日本語試験に合格しなければなりません。

これにより最低限の業務遂行能力や、

日本語でのコミュニケーション力が担保されています。

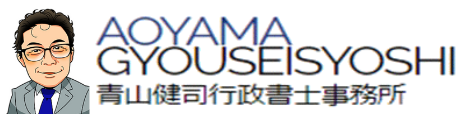

在留資格の種類と在留期間

特定技能1号:最長5年(更新可能)、原則家族帯同はできない

特定技能2号:熟練技能を持つ場合に認められ、更新に制限なし・家族帯同も可能

なお、初めて雇用する場合は「特定技能1号」が中心になります。

企業側の義務

外国人を受け入れる企業は、

適切な雇用契約の締結(労働基準法などの遵守)

日本人と同等以上の給与水準の確保、

生活支援(住居の案内、生活ルールの説明など)

入管への定期的な報告適正

といった労働条件の確保や生活支援など、

通常の雇用以上にしっかりと管理・支援を行う必要があります。

中小企業にとってのメリット

上記の内容から、中小企業にとってのメリットは、

日本人の採用が難しい職種でも人材を確保できる、

試験合格者なので一定の技能と日本語力がある、

最長5年間の安定雇用が可能

といった点から人手不足分野で外国人を“即戦力”として雇える制度です。

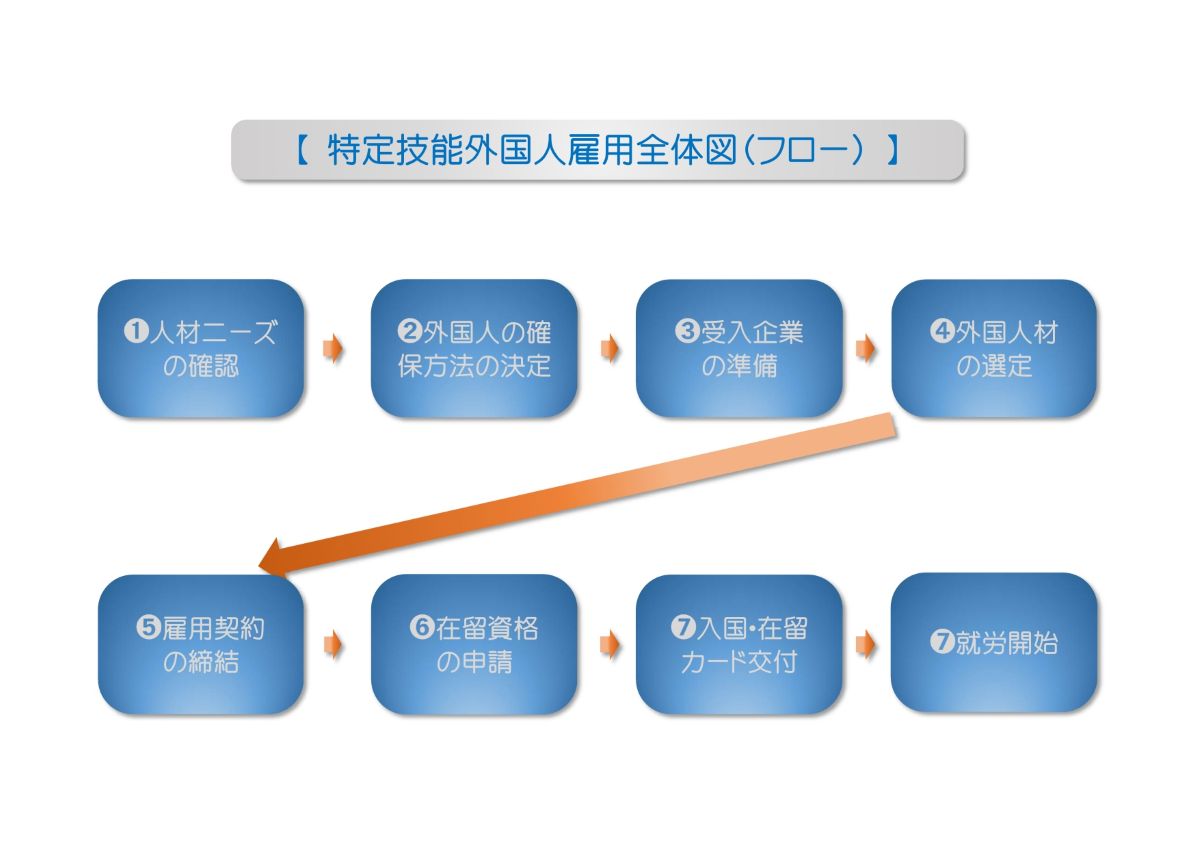

特定技能制度の外国人を雇用するまでの流れを見ていきましょう!

特定技能外国人を雇用する際の全体的な流れを確認していきましょう!

①人材ニーズの確認から始まり、

②外国人の確保方法を決定し、

③受入企業としての準備を整えます。その後、

④候補となる外国人材を選定し、

⑤雇用契約を締結します。続いて、

⑥在留資格の申請を行い、

⑦入国および在留カードの交付を経て、最終的に

⑧就労開始となります。

企業はこの一連の流れに沿って手続きを進めることで、

特定技能外国人を円滑に採用・受け入れることができます。

企業側の事前準備についてどのようなことが必要になるのでしょうか?

企業側の事前準備として以下の事が必要になります。

①人材ニーズの確認をしていきましょう!

②外国人材の確保方法を決めましょう!

・海外募集

・国内にいる特定技能候補者

・元技能実習生など

➂受入企業側で準備を進めましょう!

・労働条件(給与・勤務時間等)の整備

・入管へ亭主酢する必要書類を確認

人材の選定と契約をしましょう!

企業側の事前準備が整いましたら,

次のステップとして外国人材の選定をしていきましょう!

④技能試験/日本語試験の合格者から候補者を選定しましょう!

⑤雇用契約の締結をしましょう!

※日本人と同等以上の条件で契約する必要がありますので注意が必要です。

入国管理局への申請と在留資格の取得をしましょう!

人材の選定と契約を済ませたら次のステップとして,

入管への申請と在留資格の取得へと進みます。

⑥在留資格『特定技能』の申請(入管手続き)

・海外在住者の場合は在留資格認定交付申請になります。

・国内在住者の場合は在留資格変更申請になります。

⑦入国・在留カード交付

・申請審査が完了したら入国して、在留カードが交付されます。

実際の雇用開始と支援が始まります!

入国手続きが済みましたらいよいよ就労開始となります。

⑧就労開始

・住居案内、生活ルール説明などの生活支援をしていく必要があります。

・定期的な入国管理局への報告が必要となります。

特定技能外国人を雇う時の注意点を確認しましょう!

特定技能の外国人雇用は 人手不足解消の有効な手段ですが、

労働条件や生活支援、入管への手続きなど 企業側の責任も大きい制度 です。

具体的な注意点を確認していきましょう!

労働条件は「日本人と同等以上」に

労働条件については特定技能外国人だからといって給与を低く設定することはできません。

ですので、日本人が同じ業務を行った場合と同じか、

それ以上の条件が必要です。

また、労働基準法や最低賃金法など、

日本の労働法規は必ず適用されます。

以上の点を注意しましょう!

「生活支援」の義務がある

受け入れ企業は外国人が安心して日本で生活できるように支援しなければなりません。

例えば、

住居探しの手伝い、

公共手続き(役所・銀行)の案内、

生活ルールやマナーの説明、

などが挙げられます。

登録支援機関等の力を借りて、

対応してもらうなどの方法もあります。

在留資格の手続きは複雑

「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更申請」など、

入管での手続きが必要です。

書類不備や条件不足があると不許可になることもあります。

行政書士などの専門家に依頼するなどケースも出てくるかもしれません。

契約や報告義務を怠らない

特定技能制度には契約や報告義務が数多くあります。

例えば、

外国人と締結する雇用契約は内容を母国語で説明、

雇用開始後も、定期的に入管に対して「活動状況」の報告が求められます。

報告漏れや不備があると、次回以降の受け入れに

支障が出る可能性がありますので注意が必要です。

長期的な雇用設計が必要

特定技能制度には長期的な雇用設計が必要になります。

例えば、

「特定技能1号」は最長5年間。5年を過ぎて就労を続けたい場合は

「特定技能2号」への移行が必要ですが、対象職種は限られています。

長期的に人材を活用するには、

計画的に採用・育成を進めることが大切です。

文化・言語の違いに配慮

外国人材は日本語試験に合格していますが、

専門用語や方言には慣れていない場合もありますので、

職場でのコミュニケーションに工夫が必要です。

宗教や食文化の違いを尊重する姿勢も定着につながります。

特定技能外国人材のマッチング方法はどのように行えばよいのでしょうか?

「特定技能」で外国人を雇用する場合、

実際にどのように人材を探してマッチングすればよいのか、

初めての経営者の方には分かりにくい部分です。

どのように行えばよいのか確認してまいりましょう!

国内で探す方法

すでに日本に在留している外国人材を採用するケースです。

元技能実習生

⇒技能実習を修了して帰国せず、日本で「特定技能」に移行したい人材です。

留学生

⇒日本語学校や専門学校を卒業し、特定技能で就労を希望しているケースです。

人材紹介会社・登録支援機関

⇒登録支援機関や特定技能に対応した人材紹介会社を通じてマッチングするのが一般的です。

日本語力や生活習慣にある程度慣れているため、

即戦力になりやすいメリットがあります。

海外から採用する方法

海外にいる外国人材を直接採用するケースです。

海外の送り出し機関(政府認定)

⇒ベトナム、フィリピン、インドネシアなどでは、

送り出し機関を通じて特定技能候補者を紹介してもらえます。

現地での採用試験合格者を紹介してもらう

⇒各国で実施されている「特定技能試験」合格者を対象に採用できます。

採用手続きは煩雑ですが、人材の母数が多く、

長期的に雇用したい場合に有効です。

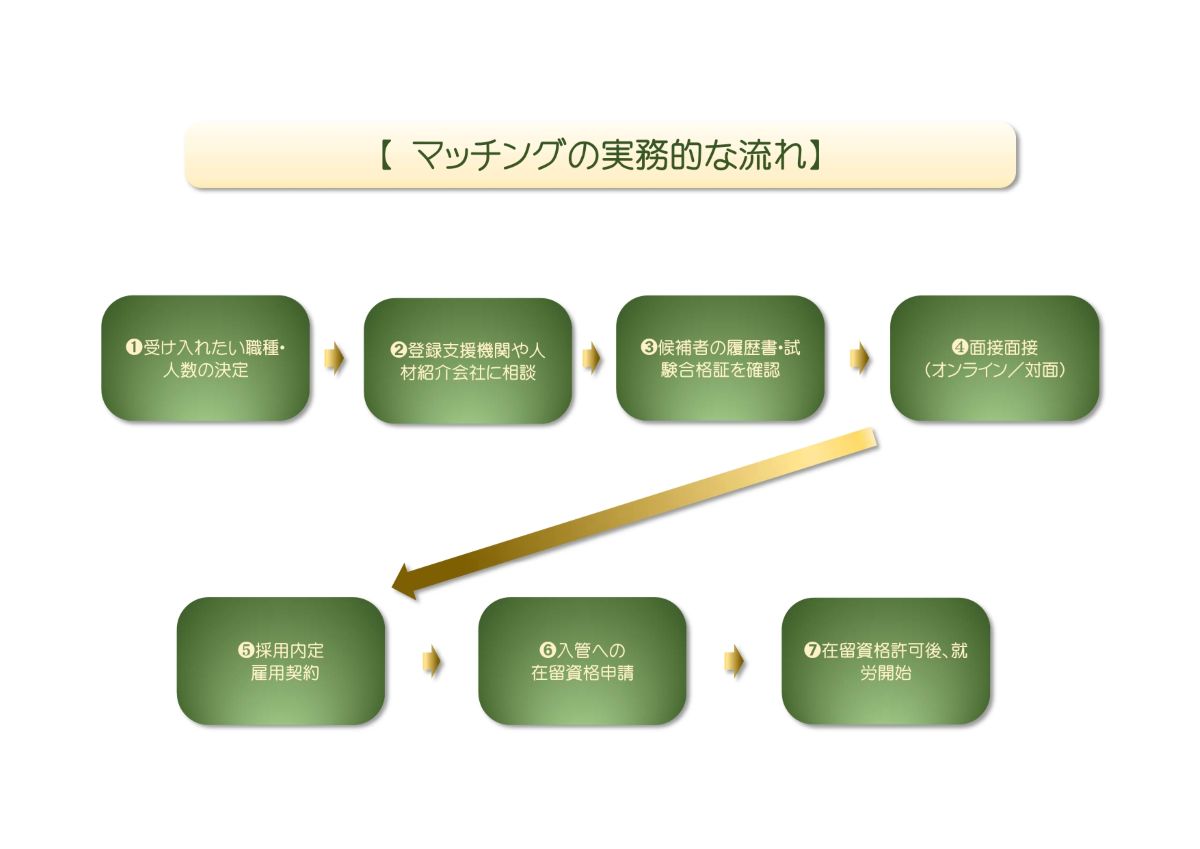

マッチングの実務的な流れ

特定技能の外国人を採用するまでの基本的な流れを確認していきましょう。

まず、

①どの職種で何人くらい採用したいかを決め、

②登録支援機関や人材紹介会社に相談します。次に、

③候補者の履歴書や試験合格証を確認し、

④オンラインや対面で面接を行います。採用を決めたら、

⑤雇用契約を結び、

⑥入管に在留資格の申請をします。そして、

⑦在留資格が許可されると、いよいよ外国人材の就労がスタートします。

マッチングにおける注意点

必ず信頼できる機関を通じて探すこと

⇒ 無許可のブローカー経由で採用するとトラブルや違法雇用につながる危険があります。

登録支援機関を活用するのが安心

⇒人材紹介から在留資格手続き、生活支援までワンストップで対応してくれるため、

初めての企業には特におすすめです。

まとめると、「国内にいる候補者を登録支援機関経由で紹介してもらう」

のが初めての経営者にとって一番スムーズで安心な方法かもしれないですね。

特定技能の申請手続きはどのように行えばよいのでしょうか?

「特定技能」の外国人を雇う際に必要となる 入国管理局への申請手続きは、

海外採用 → 在留資格認定証明書交付申請、

国内採用 → 在留資格変更許可申請、

会社・外国人双方で多数の書類が必要、

生活支援計画の提出

が重要なポイントとなってきます。

具体的に確認してまいりましょう!

申請の種類

外国人材の状況によって、入管で行う手続きが異なります。

海外にいる外国人を採用する場合

「在留資格認定証明書交付申請」

(許可後、その証明書を送付 → 外国人が在外公館でビザ申請 → 入国)

すでに日本にいる外国人を採用する場合

「在留資格変更許可申請」

(留学生や技能実習修了者から特定技能へ変更)

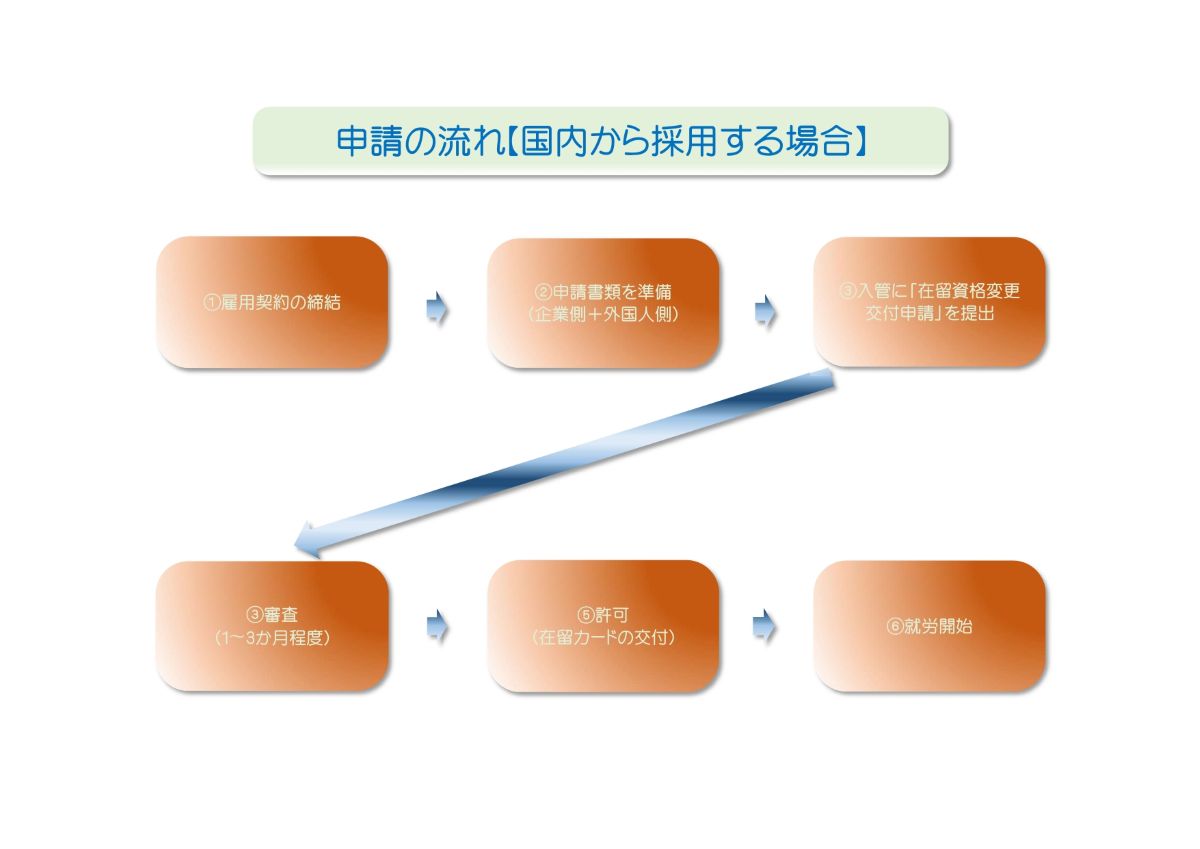

申請の流れ(国内から採用する場合)

国内にいる外国人を特定技能で採用する場合の流れを確認していきましょう!

まず、

①雇用契約を結び、

②企業側と外国人側で必要な申請書類を準備します。そのうえで、

③入国管理局へに「在留資格変更許可申請」を提出します。申請が受理されると、

④1~3か月ほど審査が行われ、

⑤許可されると新しい在留カードが交付されます。そして最後に、

⑥就労をスタートできるという流れです。

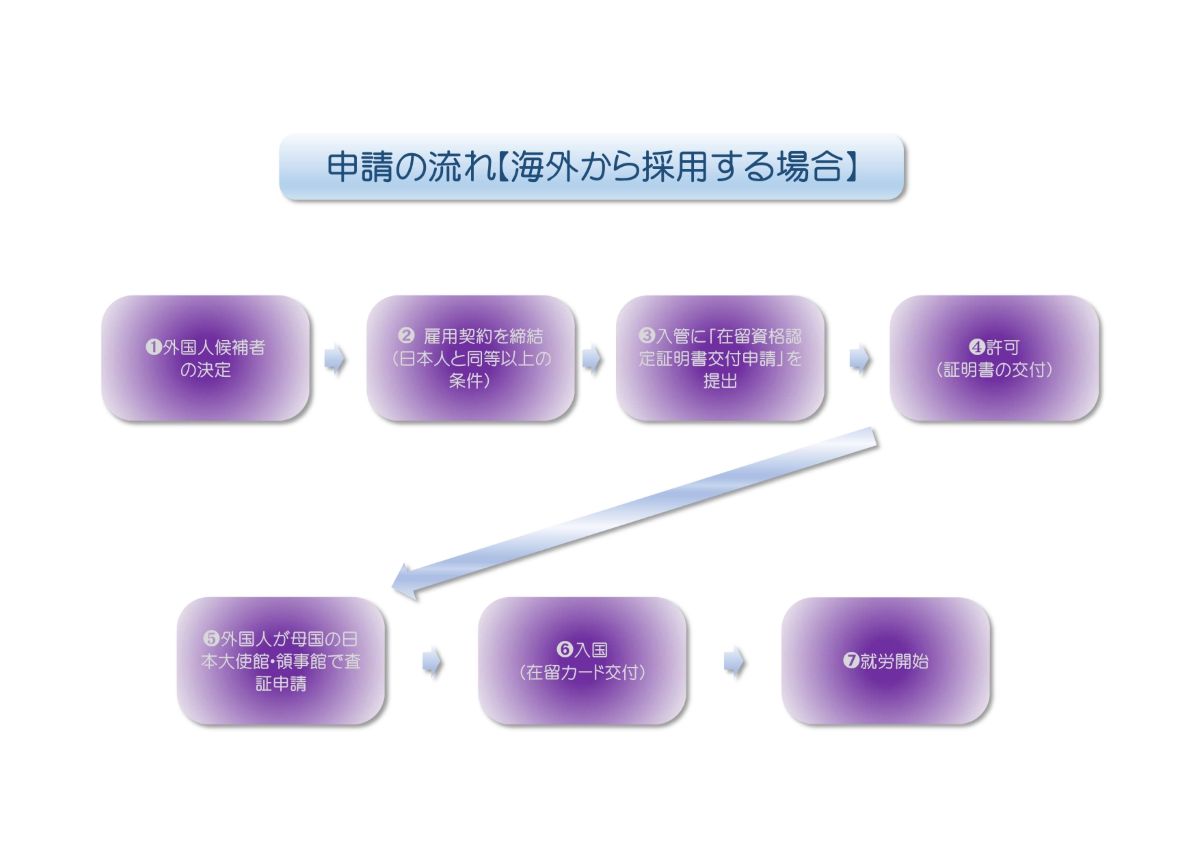

申請の流れ(海外から採用する場合)

海外にいる外国人を特定技能で採用する場合の手続きの流れを確認していきましょう!

最初に

①海外に在住する外国人材の候補者を決定し、

②雇用契約を結び、

③受け入れる企業より申請書類を準備し、入管に「在留資格変更許可申請」を提出し

④1〜3か月ほど審査を受けます。

⑤審査に通ったのち、外国人が母国で査証申請を行い、

⑥新しい在留カードが交付され、

⑦就労が開始されます。

⑥正式に働き始めることができます。

必要書類

企業側が用意する書類

・雇用契約書(日本語・母国語併記が望ましい)

・会社概要書(事業内容・規模など)

・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

・決算書や直近の財務諸表(資本金や事業の健全性を示す)

・労働条件通知書

・特定技能外国人支援計画書(生活支援の内容を記載)

外国人本人が用意する書類

・在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新申請書)

・パスポート写し

・在留カード写し(国内在留者のみ)

・顔写真(縦4cm×横3cm)

・技能試験合格証明書

・日本語試験合格証明書(または免除証明)

その他必要に応じて

・登録支援機関と契約している場合は支援委託契約書

・住居に関する資料(アパート契約予定書など)

申請時の注意点

★書類は日本語で作成(外国語書類は翻訳を添付)しましょう!

★虚偽や不備があると不許可になる可能性が高いので注意が必要です。

★生活支援計画は必須(住宅・生活オリエンテーション・相談体制などを明記)

事項になります

申請から結果まで時間がかかるため、

余裕をもって準備することが必要となります。

~在留資格『特定技能』必要書類について~ 出典:出入国管理庁

まとめ

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応すすべく始まった制度で、

近年は受け入れ人数も増加傾向にあり、

国としても制度を拡充・定着させていく流れにあります。

今後の展望としては、

対象分野の拡大や条件緩和が検討されており、より幅広い業種で採用しやすくなる可能性がある、

特定技能2号(長期就労や家族帯同が可能)が増えていき、安定的に働いてもらいやすくなる、

行政の支援や監督も強化されるため、制度の利用がより安心してできるようになる

といった点が期待されています。

つまり、中小企業にとって、「今後ますます実用的な人材確保の手段」

として位置づけられていく制度だといえます。

適正な労働条件、

安心して暮らせる生活支援の体制、

法令遵守・管理体制に準じた雇用管理、

といった「働く環境」と「生活の安心」を両立させ、

責任あるサポート体制を構築していきましょう!

青山健司行政書士事務所では、ビザ手続き(在留資格認定申請)したい方を応援します!

当事務所では、北海道で、

就労ビザ(在留資格)の申請や

サポートを支援しています。

外国からの呼び寄せや留学生の日本での就職など、

日本で働くための申請・変更・更新手続きに

悩まれている方はお気軽にご相談ください。

PROFILE

- 青山健司行政書士事務所 代表

-

事務所名:青山健司行政書士事務所

住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階

TEL:011-815-5282

許可番号:行政書士登録番号15010797号

最新ブログ

- 2025年12月28日ブログ形だけの経営は通用しない‼『経営・管理』ビザ要件厳格化が示す、これからの外国人経営者像

- 2025年12月19日ブログ民泊開業の第一関門:消防法令適合通知書で整える“安全の基盤”

- 2025年12月19日許認可申請小さな会社でもできる!競争入札参加資格審査(物品・役務)ガイド

- 2025年11月21日ブログトラックがなくても物流事業はできる!第一種貨物利用運送で始めるスマート経営