トラックがなくても物流事業はできる!第一種貨物利用運送で始めるスマート経営

運送業界で使われる通称で、『水屋』と呼ばれるものがあります。

自らはトラック(運送手段)を持たずに、以下の役割を担う事業者を指します。

1. 荷主(荷物を送りたい人)から運送の依頼を受けます。

2. その荷物を運ぶ、空いている他の運送事業者(トラックを持っている会社)を探して手配します。

3. この仲介・手配を行うことで利益を得ます。

この『水屋』という事業形態は、運送業界で慣習的に使われる言葉であり、違法行為ではありません。

ただし、法的に適正な形で事業を行うためには、多くの場合、

「貨物利用運送事業」として国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

今回は『第一種貨物利用運送事業』について説明していきたいと思います。

▼関連記事

副業を目指す方のための黒ナンバーの取得方法

目次

- ○ 『水屋』と『第一種貨物利用運送事業』の関係ってどんな関係なのでしょうか?

- ○ 『第一種貨物利用運送事業』とはどんな事業でしょうか?

- ○ 第一種貨物利用運送事業の事業のイメージとビジネスモデルは?

- ・第一種貨物利用運送事業のイメージ

- ・貨物利用運送事業者のビジネスモデル例

- ○ 第一種貨物利用運送事業の経営上のメリットはどんな点があるのでしょうか?

- ・車両やドライバーを自社で持たなくても事業ができる

- ・物流の「コーディネーター」として高い利益率が期待できる

- ・事業展開のスピードが早い(初期投資が小さい)

- ・さまざまな業種との連携が可能

- ・物流ノウハウを蓄積しやすい

- ・運送リスクの軽減

- ○ 第一種貨物利用運送事業登録の申請方法を確認していきましょう!

- ・登録の要件は何でしょうか?

- ・申請の流れと提出先を確認しましょう!

- ・申請の際のポイントは何でしょうか?

- ○ まとめ

- ○ 青山健司行政書士事務所では、第一種貨物利用運送事業の営業をしたい方を応援します!

『水屋』と『第一種貨物利用運送事業』の関係ってどんな関係なのでしょうか?

『水屋』とは、一般的に自らはトラックを持たず、

荷主(依頼主)から運送の依頼を受け、別の運送事業者(トラックを持っている会社)

に運送を委託することで利益を得る事業者を指します。

この事業実態は、まさに第一種貨物利用運送事業である

鉄道、

船舶、

航空機、

自動車に

よる貨物の運送を行う運送事業者の行う運送を利用し、

貨物の運送を行う事業に該当します。

結論として、『水屋』として適法に事業を続けるためには、

『第一種貨物利用運送事業者』として登録する必要があります。

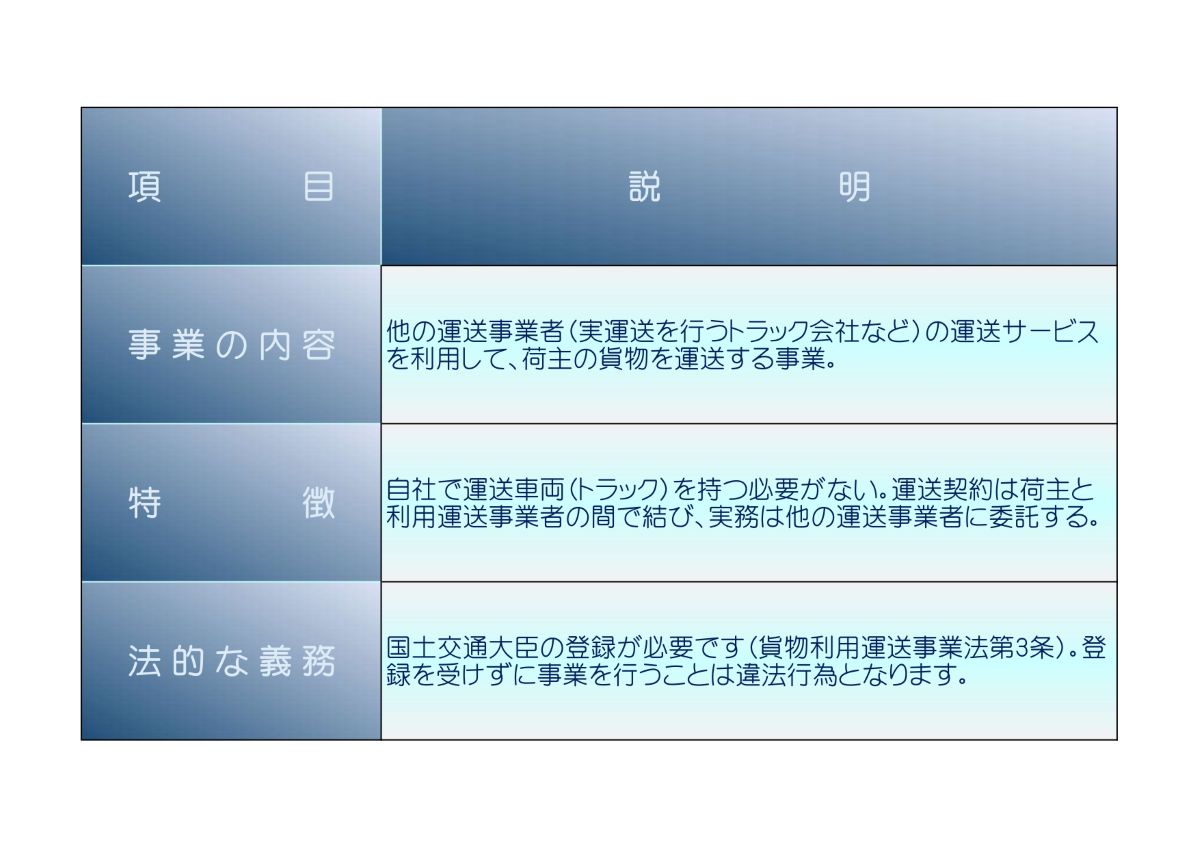

『第一種貨物利用運送事業』とはどんな事業でしょうか?

第一種貨物利用運送事業とは、

「他人の需要に応じ、有償で貨物の運送を引き受け、自らは運送せず、

実際の運送を他の一般貨物自動車運送事業者に委託して行う事業」です。

簡単に言うと自分ではトラックを持たずに、他の運送業者に運送を任せる『物流の取りまとめ業』になります。

一般貨物運送事業は『車両を保有し自分のトラックを荷物を運ぶ事業』に対して、

第一種貨物利用運送事業は、『運送の依頼を受けて、運送は他社に頼む事業』になり、

他社に依頼するため車両を必要としないことが特徴になります。

第一種貨物利用運送事業の事業のイメージとビジネスモデルは?

第一種貨物利用運送事業の事業のイメージと、

ビジネスモデルについて説明していきたいと思います。

第一種貨物利用運送事業のイメージ

第一種貨物利用運送事業のイメージは、

客様(荷主)から「この荷物を〇〇に運んでほしい」と依頼される

⇩

貨物利用運送事業者がその依頼を受ける

⇩

協力している運送業者(トラックを持っている会社)に実際の運送を依頼

⇩

貨物利用運送事業者は、運送会社に支払う運賃との差額が利益になる

といったイメージになります

貨物利用運送事業者のビジネスモデル例

貨物利用運送事業者のビジネスモデル例としては、

● 自社ではトラックを持たないが、荷主と運送会社をマッチングして手配

● 倉庫業者が、保管から配送まで一括で請け負う

● EC物流代行業者が、注文→出荷→配送を手配

● 多数の運送業者とネットワークを持つ『物流コーディネーター』的な事業者

などが挙げられます。

第一種貨物利用運送事業の経営上のメリットはどんな点があるのでしょうか?

第一種貨物利用運送事業には経営上のメリットはどんな点があるのでしょうか?

詳しく見ていきましょう!

車両やドライバーを自社で持たなくても事業ができる

第一種貨物利用運送は他の運送事業者に実際の配送を委託するため、

自社でトラック・ドライバーを抱える必要がありません。

車両購入費、

車検・保険、

整備、

運行管理者の確保

などのコストとリスクを大幅に軽減できます。

物流の「コーディネーター」として高い利益率が期待できる

第一種貨物利用運送は物流の『コーディネーター』として高い利益率が期待できます。

荷主からの運賃と実際に委託する運送会社への支払いとの差額が利益になります(=マージンビジネス)。

また、複数の運送業者の中から最適な手段を選べる柔軟性があり、

効率よく利益を確保することも可能です。さらに付加価値として、

スピード、

手配力、

対応力

といった武器を身に着ければ高単価の契約もみえてきます。

事業展開のスピードが早い(初期投資が小さい)

事業展開のスピードが早いというのも第一種貨物利用運送のメリットの一つです。

車両や人員の確保が不要なため、比較的少ない資本で事業を立ち上げられることも可能です。

他地域への拠点展開や取扱業種の拡大もスムーズに行いやすいともいえます。

さまざまな業種との連携が可能

第一種貨物利用運送は、さまざまな業種との連携が可能です。

製造業・建設業・卸売業など、荷物を動かす業界全般がターゲットとすることができます。

荷主に代わって物流をマネジメントする立場になれるので、

多業種との取引機会が広がることがきたいできます。

物流ノウハウを蓄積しやすい

第一種貨物利用運送は、物流ノウハウを蓄積しやすいといったメリットもあります。

自社で車両運行しない分、全体の運送フローや効率化に集中できますので

配送スケジュールの最適化、

コスト管理、

IT導入(TMSやGPS)

などのノウハウを活かして、

ロジスティクス全体を受託するような上位サービスに発展可能となります。

運送リスクの軽減

自社が運送の実行主体ではないため、

交通事故、

労務管理、

車両故障

といったリスクを軽減できます。

ただし、利用運送事業者として「運送責任」は負うため、管理体制は重要です。

第一種貨物利用運送事業登録の申請方法を確認していきましょう!

札幌市で事業を展開する中小企業様が、

自動車(トラック)を利用する利用運送事業の登録を行う際の手続きをご説明します。

登録の要件は何でしょうか?

登録を受けるためには、以下の条件が必要になります。

①欠格事由に該当しないこと

● 過去に貨物利用運送事業の登録を取り消されてから2年を経過していないこと。

● 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないこと、など。

②財産的財産的基礎(資金面):

● 営業所、休憩・睡眠施設、その他事業に必要な施設の確保に要する資金の見積りが適正であること。

● 事業開始当初の経費の見積もりが適正であること。

● 債務超過(会社の負債が資産を上回る状態)でないこと。

● 手持ちの資金(自己資金)が、所要資金の2分の1以上あること。

計算式:所要資金≦自己資金×2

③保険保険: 運送の責任を果たすための適切な保険(例:運送業者貨物賠償責任保険)に加入、

または加入予定であること。

④営業所の確保: 札幌市内に事業を行うための適切な営業所が確保されていること。

登録前にきちんと確認しましょう!

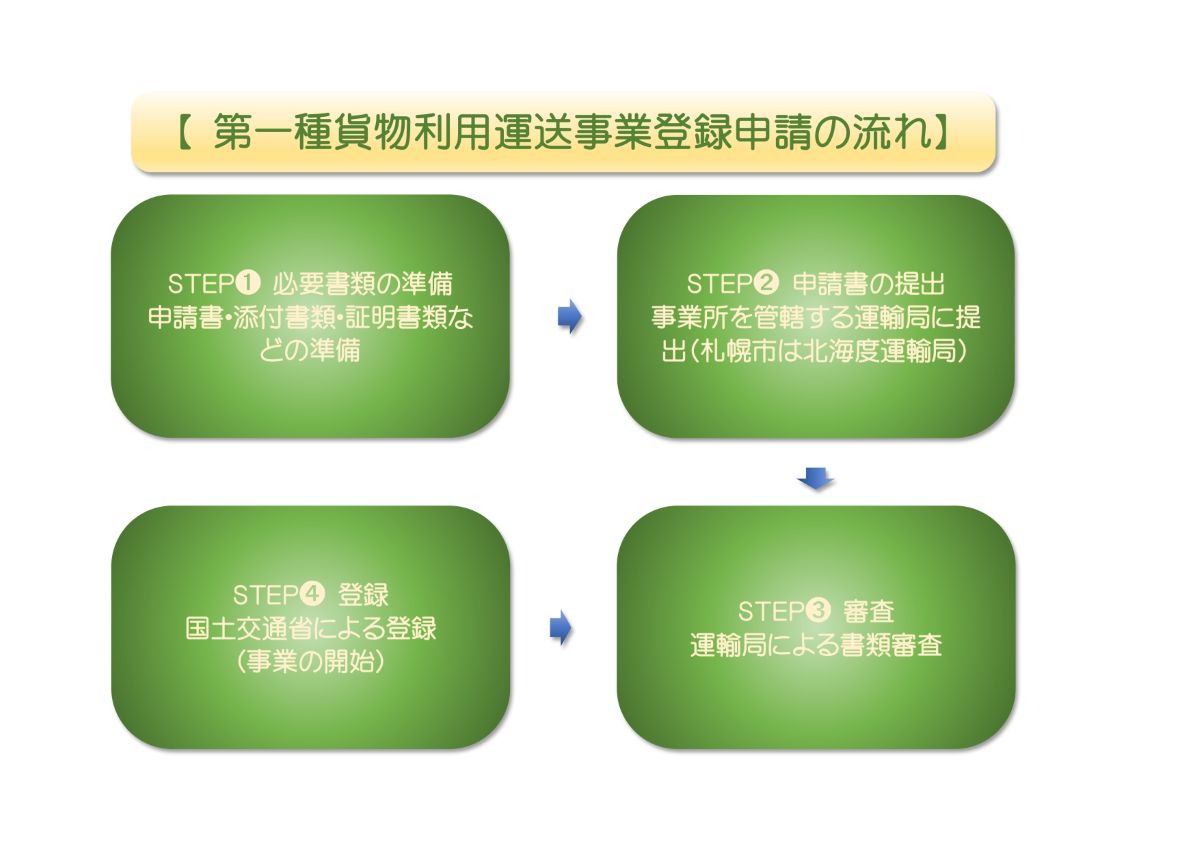

申請の流れと提出先を確認しましょう!

ステップ1: 必要書類の準備

会社の定款、

登記簿謄本、

役員の住民票、

資金計画書、

事業計画書、

営業所の使用権限を証する書類(賃貸借契約書など)

など、多岐にわたる書類を作成・収集します。

ステップ2: 申請書の提出

作成した申請書類を、事業所を管轄する地方運輸局に提出します。

札幌市の事業所の場合は、北海道運輸局(札幌市中央区)が提出先となります。

ステップ3: 審査

運輸局による書類審査が行われ、必要に応じて、追加資料の提出や面談が求められることがあります。

審査期間は、概ね2~4ヶ月程度かかるのが一般的です。

ステップ4: 登録

審査に合格すれば、国土交通大臣による登録が行われ、登録証が交付されます。

これにより、適法に事業を開始できます。

第一種貨物利用運送事業の登録申請書&登録申請書作成の手引きはコチラ ~出典:北海道運輸局HPより~

申請の際のポイントは何でしょうか?

事業計画の明確化

誰から荷物を受け取り、どの運送事業者に委託するか、

運賃・料金体系などを具体的に記載した事業計画書の作成が重要です。

資金計画の確実性

特に財産的基礎の要件(債務超過でないこと、自己資金の確保)は厳しく審査されます。

会社の貸借対照表(B/S)を基に、所要資金と自己資金を明確に計算・証明する必要があります。

この登録を行うことで、違法行為の懸念なく、

安心して「水屋」としての事業を継続・発展させることができます。

まとめ

第一種貨物利用運送事業は、自ら運送手段を保有せず、

運送事業者との連携により荷主の物流を円滑に調整する重要な役割を担う事業です。

法令に基づき適正な登録を行うことで、

いわゆる「水屋」としての活動を合法かつ安定的に展開することが可能となります。

今後も、物流の効率化と地域経済の発展に寄与する事業として、

誠実かつ的確な運営が努めていける可能性を秘めた事業ということが言えそうです。

青山健司行政書士事務所では、第一種貨物利用運送事業の営業をしたい方を応援します!

当事務所では、北海道の事業者様を中心に、

法人設立の手続き

起業のサポート

許認可申請の手続きなどの

総合支援を行っております。

起業に悩まれている方はもちろん、

経営に悩まれている方はお気軽にご相談ください。

PROFILE

- 青山健司行政書士事務所 代表

-

事務所名:青山健司行政書士事務所

住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階

TEL:011-815-5282

許可番号:行政書士登録番号15010797号

最新ブログ

- 2025年12月28日ブログ形だけの経営は通用しない‼『経営・管理』ビザ要件厳格化が示す、これからの外国人経営者像

- 2025年12月19日ブログ民泊開業の第一関門:消防法令適合通知書で整える“安全の基盤”

- 2025年12月19日許認可申請小さな会社でもできる!競争入札参加資格審査(物品・役務)ガイド

- 2025年11月21日ブログトラックがなくても物流事業はできる!第一種貨物利用運送で始めるスマート経営